입력 : 2015.05.06 14:04

-

- ▲ 국토교통부 제공

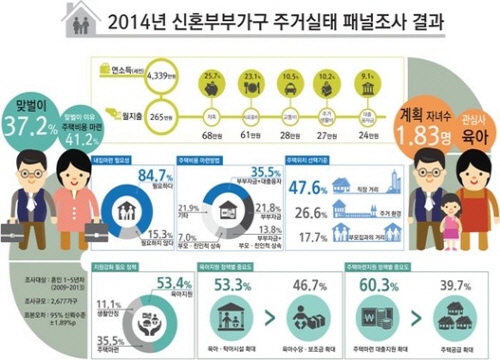

처가(친정)에서 가까운 1억1200만원짜리 전세, 그리고 여유 좀 있다면 1억9800만원짜리 내 집에서 시작한다. 대한민국 신혼부부의 가장 보편적인 주거 실태다.

신혼부부 대부분은 내 집 마련에 대한 의지는 높지만 실제로 자가 거주하는 비율은 3분의 1도 안되는 것으로 조사됐다. 맞벌이의 가장 큰 목적도 주택비용 마련이었으며, 집을 구할 때는 직장과의 거리를 가장 중요시했다.

수도권 신혼부부가 보유한 자가 주택 가격 평균은 2억3000만원, 전세는 1억1200만원으로 조사됐다. 부모집과 가까운 곳에 집을 마련할 때는 여자 부모집 인근을 선택하는 경우가 남자보다 상대적으로 많았다.

국토교통부는 6일 결혼 5년 이내 신혼부부 2677가구를 대상으로 실시한 '2014년 신혼부부가구 주거실 패널조사' 결과를 발표했다. 기존 주거실태조사와는 별도로 신혼부부 주거현황을 살펴보기 위한 것이다.

설문조사 결과 신혼부부의 84.7%가 '내 집을 꼭 마련해야 한다'고 생각하는 것으로 나타났다. 일반가구를 상대로 한 주거실태조사에서 나온 결과(79.1%)보다 보유 의식이 높았다.

이런 내 집 마련 의지는 고소득층에서 보다는 중·저소득층(소득분위 1~8분위)에서 높았다. 소득 대비 주거비 지출에 대한 부담이 영향을 미친 것으로 보인다. 자녀가 없는 신혼부부 보다는 자녀가 있는 신혼부부 가구의 내 집 마련 의지가 더 높게 나타나기도 했다.

자가 거주 의지는 높지만 현실은 만만치 않은 모양이다. 점유형태에서 자가 비율은 29.4%에 그치고 임차비율이 62.9%로 높게 나타났다. 일반가구를 대상으로 할 경우에는 자가가 53.6%의 비율을 차지한다. 임차 가구 중 전세는 77.5%, 보증부 월세는 21.9%로 조사됐다.

자가 가구는 평균 1억9800만원 선 주택에 거주하며, 수도권은 2억3000만원, 비수도권은 1억 7100만원의 주택에 거주하는 것으로 조사됐다. 일반가구(전체 2억1500만원, 수도권 3억800만원, 비수도권 1억5000만)와 비교하면 수도권은 7800만 원 정도 낮은 수준으로 나타났다.

전세 가구 보증금은 전국 평균 1억1200만원(수도권 1억2500만원, 비수도권 8900만원)으로 일반 가구(전체 1억1000만)와 비슷한 수준으로 나타났다.

신혼부부가구 중 맞벌이 가구는 37.2%로, 혼인 연차별로 1년차가 44.8%로 가장 높고, 2년차 40.9%, 3년차 30.0%, 4년차 37.9%, 5년차 32.3%로 나타났다.

맞벌이 이유는 주택비용 마련(41.2%)이 가장 높게 나타났다. 이어서 여유로운 삶을 위한 비용 마련, 생활비 마련, 자녀 육아·교육비 마련 순으로 조사됐다. 외벌이를 하는 이유의 대부분(81.5%)은 부부 중 한명이 자녀의 육아·보육을 희망하기 때문인 것으로 나타났다.

신혼부부가 예상하는 내집마련 소요기간은 전국 평균 8년 9개월로 조사됐다. 주택 매입가격이 높은 수도권에서는 예상 소요기간이 10년, 비수도권에서는 7년 3개월로 큰 차이를 보였다. 소득 계층별로도 다르게 나타나 저소득층은 9년 6개월, 중소득층은 8년 1개월, 고소득층은 5년 9개월로 각각 조사됐다.

이번 조사결과에서는 대부분의 신혼부부가 금융기관 대출과 융자를 통해 주택비용을 마련한 것으로 조사됐다. 전체의 35.5%였다. 부부 자금만으로 마련한 가구는 21.8%, 부부 자금과 함께 부모와 친인척 상속을 통해 함께 집을 마련한 가구는 13.8%로 조사됐다.

조사대상 신혼부부의 절반 가까운 48.6%는 주택자금 대출상품을 이용한 경험이 있었다. 이용 만족도는 5점 만점에 2.98점으로 높지 않았다. 만족하지 않는 신혼부부는 개선될 사항으로 ‘신청자격 완화’(44.8%), ‘대출 기준금리 인하’(37.9%)가 필요하다고 답했다.

신혼부부 주거 위치 결정에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 직장과의 거리(47.6%)였으며 주거환경(26.6%)과 부모 집과의 거리(17.7%)가 뒤를 이었다. 부모 집과의 거리를 고려할 때 아내 쪽(43.3%)이 남편 쪽(39.3%)보다 비율이 좀 더 높았다.