입력 : 2015.08.06 09:31

['갤6 번이 22번 필름 교체'→갤럭시S6를 번호이동으로 구매하면 현금 22만원 지급]

'007 작전' 뺨치는 보조금 살포 현장 가보니

허름한 건물 5층에 매장… 신분 확인 후 1대1 접선

돈 주는 페이백은 '표인봉' 현금 완납은 '현아'로 통해

"고객이 싸게 사려는 건 당연, 상한선 정해 경쟁 제한하는 단통법이 더 문제" 지적도

'갤6 번이 22번 필름 교체.'

휴대전화 유통 정보를 다루는 한 인터넷 사이트에 올라온 문구다. 마치 암호처럼 알쏭달쏭한 이 문구는 '삼성전자의 갤럭시S6를 번호이동으로 구매할 경우에 현금 22만원을 주겠다'는 뜻이다. 당국의 단속에 걸리지 않으려고 특정인들끼리만 통하는 은어(隱語)를 사용한 것이다. '필름 교체 몇 번', '사인 몇 장' 같은 용어는 공식 보조금 외에 추가로 현금을 돌려주는 '페이백(payback)'을 뜻한다. 현재 휴대전화 판매점에서 고객에게 페이백을 제공하는 것은 엄격히 금지돼 있다.

휴대전화 불법 보조금을 살포하는 방식이 진화하고 있다. 단속을 피하기 위해 만남 전 신원 확인, 1대1 비밀 접선, 사전 몸수색 등 007작전을 방불케 하는 행위가 이뤄지는 것이다. 한 통신사 관계자는 "휴대전화 판매점의 불법 보조금 살포 방식엔 우리도 놀랄 정도"라고 전했다.

◇표인봉·현아·필름교체·사인…암호로 이뤄지는 휴대전화 거래

휴대전화 유통 사이트에 나온 안내번호로 전화를 걸어봤다. 전화를 받은 상대방은 대뜸 "본인을 증명할 수 있게 학생증이나 재직증명서를 팩스로 보내라"고 요구했다. 그는 팩스를 받고 신원을 확인한 다음에야 서울 모처에 있는 판매점의 위치를 알려줬다.

4일 오후 찾아간 판매점은 허름한 건물의 5층에 있었다. 휴대전화 진열대는 없었고 한쪽 구석에 갤럭시S6·S6엣지, 애플 아이폰6, LG G4 등 고가 스마트폰이 기종별로 수십 대씩 쌓여 있었다. 직원은 상담을 시작하기 전에 몸수색을 해서 카메라나 녹음 기능을 갖춘 스마트폰 같은 기기를 '잠시' 보관했다.

자리에 앉자 매장 직원은 어디론가 전화를 걸었다. 전화를 건네받자 "페이백이나 보조금 같은 단어를 당신이 절대 말하면 안 된다. 듣기만 해라. 그런 얘기를 당신 입으로 하면 거기 직원이 당신을 쫓아낼 것이다. 책상 위에 있는 가입 서류를 작성해 제출하면, 개통이 완료된 뒤 곧바로 돈을 넣어주겠다"고 말했다. 이곳에서는 갤럭시S6를 사면 통신사의 공식 보조금 외에 22만원을 더 준다고 설명했다.

작년 10월 단말기유통구조개선법(단통법)이 시행된 이후 공식 보조금(구매지원금)을 넘는 금액을 고객에게 주는 행위는 모두 불법이다. 이전까지 판매점마다 천차만별이었던 구매 지원금을 통일해 소비자 차별을 막자는 게 단통법의 취지다. 통신 당국이 정한 보조금 최대한도는 현재 33만원이다.

규제가 심해지자 불법 보조금은 음지로 들어갔다. 카카오톡이나 네이버 밴드, 인터넷 게시판을 중심으로 은밀하게 판매 정보가 돌아다닌다. 고객에게 현금을 돌려주는 페이백은 초성이 같은 연예인의 이름을 따 '표인봉'으로 쓰거나 그냥 'ㅍㅇㅂ'으로 통한다. 구매 현장에서 현금으로 대금을 치르면 더 많은 보조금을 주는데 이런 것은 '현아'라고 부른다. 일반인은 물론이고, 정부의 단속반도 계속 바뀌는 은어를 알아내기 쉽지 않을 정도다.

◇규제 만능주의보다는 소비자 시선으로 시장 봐야

당국은 단속을 더 강화한다는 방침이다. 방송통신위원회의 신종철 단말기유통조사담당관은 "올 하반기엔 각종 불법 보조금까지 찾아내 규제할 계획"이라고 말했다. 하지만 불법 보조금을 원천적으로 막아내기는 사실상 불가능에 가까운 실정이다. 판매자가 싸게 팔아도 수익이 남고, 고객은 싸게 사겠다는 이해관계가 일치하기 때문이다. 한 판매점 직원은 "휴대전화를 일정 대수 이상 팔면 이동통신사에서 상당한 인센티브(판매장려금)를 준다"며 "싸게 팔아도 돈을 버는데 누가 안 하겠느냐"고 말했다.

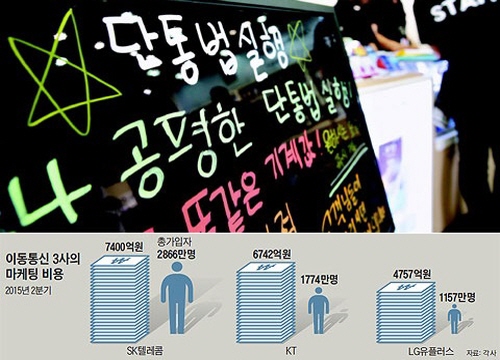

이동통신 3사가 올 2분기에 마케팅 활동에 쓴 돈은 1조8899억원이다. 작년 같은 기간에 비해 이통사별로 700억~1500억원 정도가 줄었지만, 여전히 엄청난 금액이다. 마케팅비의 대다수는 보조금, 인센티브 등으로 들어간다.

일부에선 규제가 잘못됐지 소비자 탓을 해선 안 된다고 주장한다. 더 많은 혜택을 받으려고 소비자들이 발품을 팔고, 온라인 정보를 검색하는 것은 당연한 권리라는 것이다.

권영선 KAIST 교수(기술경영학)는 "발품을 파는 소비자는 그만큼 자신의 시간·비용을 쓰고 노력한 측면이 있다"며 "보조금 상한선으로 통신사의 경쟁을 제한해 소비자 혜택이 축소되는 것은 곤란하다"고 말했다.